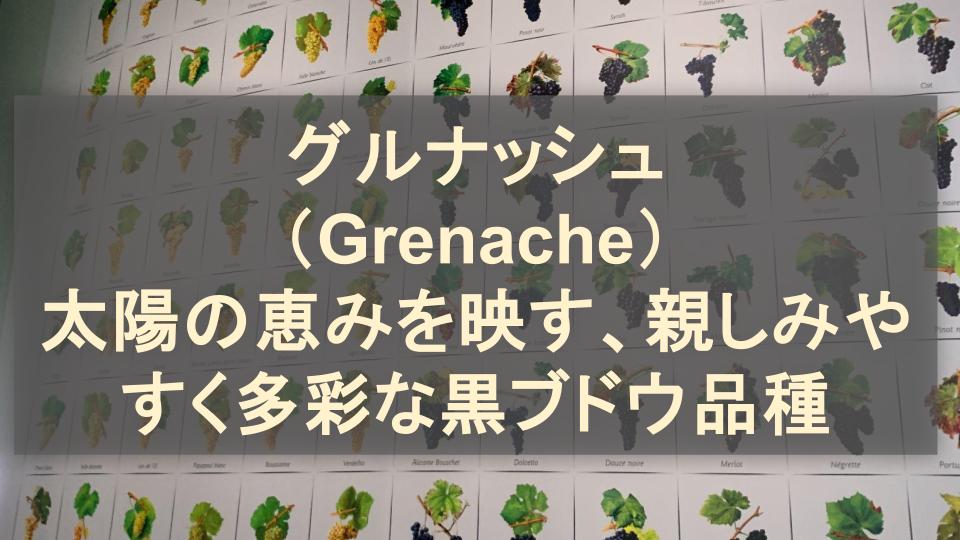

グルナッシュ(Grenache)とはどんなブドウ品種?

地中海沿岸を旅するあなたへ:温暖な気候で育つ魅力的な赤ワイン用品種を紹介

グルナッシュの特徴を知りたい方へ:果実味豊かで多彩なスタイルを生み出す品種の魅力を解説

ワインの選び方に迷っている方へ:グルナッシュを使ったワインの味わいや産地を整理

この記事を読めば、グルナッシュという世界的に重要なブドウ品種について、その特徴から代表産地まで1記事でしっかり理解できます。

概要

グルナッシュ(Grenache)は、果実味が豊かでアルコール度数が高く、温暖な地域での栽培に適した赤ワイン用のブドウ品種です。特にスペインやフランス南部、オーストラリアを中心に広く栽培されており、世界で最も多く栽培されている黒ブドウ品種の一つです。

軽やかで飲みやすいワインから、フルボディでスパイシーなものまで、幅広いスタイルが存在します。また、グルナッシュは赤ワインだけでなく、ロゼワインやフォーティファイドワイン(酒精強化ワイン)にも使われる、用途の広い品種です。

単一品種でも楽しめますが、シラーやムールヴェードルとのブレンド(いわゆる「GSMブレンド」)としても人気で、南フランスやオーストラリアなどで高品質なワインが生産されています。

KSK

KSKグルナッシュはブレンドされがちなので、なかなか単独での特徴を捉えにくいですが、たまに単独のワインがあったりもするので、そこで品種の特徴を捉えてみましょう!

名前の由来

「グルナッシュ(Grenache)」という名前の起源については諸説ありますが、現在の学説ではスペイン北東部のアラゴン地方が原産地と考えられており、スペインでは「ガルナッチャ(Garnacha)」と呼ばれています。

「Grenache」はフランス語での名称で、スペイン語の「Garnacha」が変化したとされています。その他、イタリアやサルデーニャ島では「カンノナウ(Cannonau)」としても知られています。

このように、グルナッシュは栽培地によってさまざまな名前で呼ばれており、それぞれの土地で独自のスタイルが発展してきました。

サルデーニャに行ったときに、現地の方にカンノナウは、グルナッシュのことだと教わったときの衝撃がすごかったです。一方、グルナッシュは、ガルナッチャはイメージが付きやすいですね。

栽培

グルナッシュは、高温・乾燥に強く、風に耐えることができるため、地中海性気候の地域に非常によく適応します。樹齢を重ねた古木からは、特に濃厚で複雑な味わいのワインが造られることでも知られています。

- 萌芽(budding):早め。春先の霜にはやや弱いです。

- 成熟(ripening):晩熟。長い生育期間が必要です。

- 樹勢(vigour):中程度~高め。過繁茂にならないよう管理が必要です。

- 収量(yield):高め。ただし収量制限によって品質向上が見込めます。

- 耐病性:うどんこ病にはやや弱い一方で、乾燥には非常に強いです。

- 適した気候・土壌:温暖で乾燥した気候。痩せた砂利質や石灰質土壌が適しています。

温暖な気候での栽培が適しており、完熟すると糖度が非常に高くなりやすいため、アルコール度数の高いワインが多くなります。

風に強いと入っても、南仏などではミストラルの影響が強いため、ブドウの木を仕立てるときは、少し低めにするとの生産者からお聞きしたことがあります。

味わい

グルナッシュのワインは、豊かな果実味と柔らかなタンニンが特徴で、比較的親しみやすい味わいが魅力です。熟成によってスパイスやハーブ、レザーのような複雑な香りも現れます。

- 外観:やや淡いルビー色。若いものは透明感があり、熟成するとオレンジがかった色調に。

- 香り:赤系果実(ラズベリー、イチゴ)、黒系果実(ブラックチェリー)、白胡椒、リコリス、タイム、ローズマリー、土っぽさ、カカオ、レザーなど。

- 味わい:フルボディ〜中程度のボディ。柔らかく丸みのあるタンニン、酸味は穏やかでアルコール度数が高い。余韻は比較的長め。

ロゼワインにすると、イチゴやスイカのような果実の甘やかさが際立ち、非常に飲みやすい仕上がりになります。また、スペインのフォーティファイドワインや甘口ワインにおいても、グルナッシュは重要な役割を果たしています。

あたたかく包み込むような果実味と、柔らかなタンニンは、赤ワイン初心者にもぴったりです。実はこの品種、アルコール度数が高めなのに、それを感じさせない飲みやすさがあるのも特徴。ロゼにすると一気に可憐でチャーミングな印象に変わるのも面白いところです。個人的には、熟成したグルナッシュの“レザー香”にハマる人が増えてほしい…!

主な生産地

スペイン(ガルナッチャ)

グルナッシュの起源とされるスペインでは、「ガルナッチャ(Garnacha)」の名で呼ばれ、多くの地域で栽培されています。特に以下の地域が有名です。

- アラゴン州(Aragón):原産地とされる地域で、伝統的なスタイルのワインが多いです。

- リオハ(Rioja):テンプラニーリョとのブレンドで使用され、果実味と丸みを加えます。

- プリオラート(Priorat):非常に凝縮感のある高品質なワインが造られています。

- ナバーラ(Navarra):ロゼワインの名産地としても知られています。

フランス(グルナッシュ)

フランスでは、グルナッシュは南ローヌ地方やラングドック=ルーシヨンで多く栽培されています。特に以下のアペラシオンが知られています。

- シャトーヌフ・デュ・パプ(Châteauneuf-du-Pape):最大80%までグルナッシュを使用でき、力強くスパイシーなスタイルに。

- ジゴンダス(Gigondas)、ヴァケラス(Vacqueyras):しっかりとした骨格を持つ赤ワイン。

- タヴェル(Tavel):フランスを代表するロゼワインの産地。

- ルーシヨン地方では、甘口のフォーティファイドワイン「ヴァン・ドゥ・ナチュレル(VDN)」に使用されます。

オーストラリア

オーストラリアでは、グルナッシュは主に南オーストラリア州で栽培されており、古木(Old Vines)から造られる単一品種ワインの人気も高まっています。

- バロッサ・ヴァレー(Barossa Valley)

- マクラーレン・ヴェール(McLaren Vale)

また、GSMブレンドとしても多く造られており、力強さと親しみやすさを兼ね備えたスタイルが特徴です。

その他の地域

- イタリア(サルデーニャ):カンノナウ(Cannonau)として親しまれ、健康効果を謳う研究も。

- アメリカ(カリフォルニア):セントラル・コーストを中心に、ローヌ系ブレンドや単一品種として注目されています。

- 南アフリカ、チリ、アルゼンチンなど、世界中で栽培が広がっています。

意外とオーストラリアでもグルナッシュが育てられているのがかなり驚きました。GSMブレンドとして認識できるようになると面白いと思います!

代表的なシノニム

以下は、グルナッシュの代表的なシノニム(別名)です。国や地域によって名称が異なりますが、同じブドウ品種に由来しています。

| シノニム名 | 名称の由来・背景 | 主な生産地 |

|---|---|---|

| Garnacha(ガルナッチャ) | スペイン語の名称。原産地とされるアラゴン地方の呼称。 | スペイン(リオハ、プリオラートなど) |

| Cannonau(カンノナウ) | サルデーニャ島での呼び名。地中海交易で伝来したとされる。 | イタリア(サルデーニャ島) |

| Alicante(アリカンテ) | スペインの都市名に由来した別称。 | スペイン、南フランス |

| Grenache Noir(グルナッシュ・ノワール) | 黒ブドウであることを示す正式名。 | フランス(ローヌ地方、ルシヨン) |

| Tinto Aragones(ティント・アラゴネス) | アラゴン地方の赤ワイン用ブドウを意味する別名。 | スペイン(アラゴン) |

| Uva di Spagna(ウーヴァ・ディ・スパーニャ) | 「スペインのブドウ」を意味するイタリア語名。 | イタリア |

| Lladoner(ジャドネール) | カタルーニャ地方でのローカル名。 | スペイン(カタルーニャ) |

ソムリエ・ワインエキスパート試験では、ガルナッチャ、カンノナウ位を抑えておけば大丈夫です!

おわりに

グルナッシュは、温暖な気候で力強い果実味を発揮し、ブレンドでも単一品種でも魅力的なワインを生み出す、非常に多用途なブドウ品種です。スペイン、フランス、オーストラリアなど、それぞれの地域で個性が異なり、飲み比べの楽しみも広がります。

初心者の方にとっても親しみやすく、価格帯も幅広いため、気軽に手に取ることができるのも大きな魅力です。

コメント